シー・クエンス

仕事ものがたり

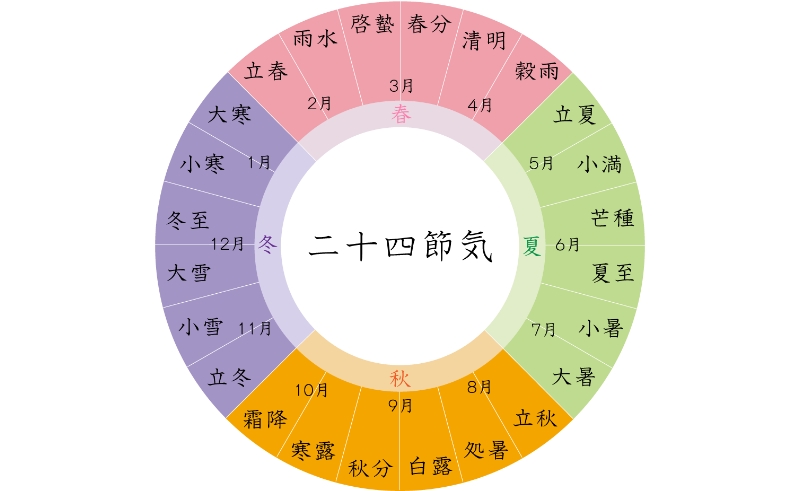

二十四節気で季節を感じてみる

日本が太陽暦を取り入れるようになったのは、明治5年(1872年)から。それまで使われていた太陰暦を廃して、一年を365日として、12ヶ月に分け、1日を24時間とすることが定められた。以来、私たちは、太陽暦のもとに生活を営んでいる。現代生活の基礎時間となっているのが、たった153年前からの導入ということである。日本の長い歴史から見れば、つい最近の出来事だと言ってもいいくらいだ。

一年を4つの季節に分けて、さらにそれぞれを6つの季節に分けた暦を二十四節気という。夏なら、立夏にはじまり、小満、芒種、夏至、小暑、大暑と続く。

この二十四節気で季節を考えてみると、なるほど!と膝を打ちたくなるほど、日本の気候に合っていることがよくわかる。たとえば、5月5日ころは立夏。ちょうど夏の兆しが現れるころである。米や麦の種を撒く時期の芒種は、6月6日ころ。そろそろ暑くなってくる7月7日ころは小暑、と、現代の感覚でみても違和感がまったくない。地球温暖化が叫ばれて久しく、世界中で気温が上昇傾向にあるが、なんとか日本の二十四節気を感じられる範囲に留まってほしいと願う。